断ち切られない歌 後篇の中 14/14

航跡を引く

批評家から不本意にも点描主義者の称号を授けられているノーノが繰り出す、点を線に変換するための手練手管は枚挙に暇がない。

左右対称

点を線に変えるとは、島を船に変えることである。島と船を分かつもろもろの相違点は、「船/島は進みゆくものである/ではない」という決定的な一点から派生している。島と異なり船が総じて左右対称なのは、重力の作用下で方向性をもって進もうとするものが必然的に具える体制が左右対称だからである。左右対称は垂直に立つ対称軸に直交する前後軸すなわち進行方向を暗示する形である。そして船は進むことによって、停泊中から既に前後軸で暗示されていた線を具現化する。その線は航跡として海面上に可視化される。船を表現するためには左右対称形(線を生み出すことのできる形)を描いてもよいし、航跡(生み出された線)を描いてもよいが、意味するところはどちらも同じである、「進みゆくものよ」。

最初期からノーノの譜面はそこかしこに大小さまざまな左右対称の船影を浮かべた船着き場の光景を呈していた。ノーノが書く音は生まれつき島ではなく船になりたがる性向を宿していたのである。それは1985年(もしくは86年)のスペイン旅行に先立つ10年ほど前にPrometeoの制作過程で出会ったニーチェのDer Wandererからさらに20年以上も遡るCaminantesのルーツである。カミナンテス三部作の最終作にしてノーノ最後の作品でもある"Hay que caminar" soñandoで船は舫を解いて出航しており、こちらに舷側を向け水平に伸びる長い航跡を譜面に引いている。

ライヴ・エレクトロニクス

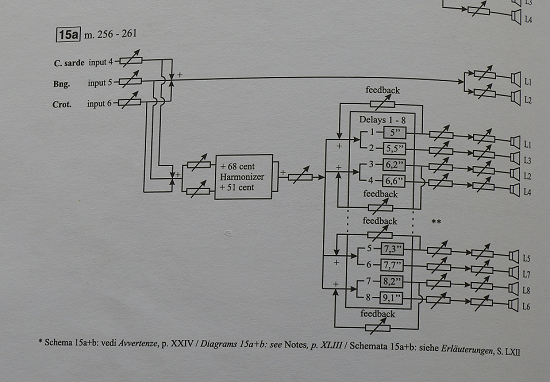

80年代のノーノ作品の大半に導入されたライヴ・エレクトロニクスでは、出てくる音が五線譜上に明示されないという記譜法の問題がある。実際には書かれないのではなく、記述方式が変わったのである。出版されたノーノの楽譜では巻頭にまとめられている下例のようなフローチャートを辿っていくと、概ねどんな音になるかを読むことができる。つまり音符のような点ではなく線によって音が記述されている。

「流れ図」の名のとおり、フローチャートの線は音が進んでいく経路を表している。音自体が「進みゆくもの」なのだ。何のために音は「進まねばならない」のか――変身するために。電子空間を音が進んでゆく軌跡は音の変化の軌跡でもある(リバーブがかかる、ピッチがシフトする、フィルタをくぐり抜けて周波数特性が変わる、枝分かれする、フィードバックループの渦に捕捉される…)。五線譜上の定点に留め置かれている音符はこのあと電子の海を遍歴していく音の初期値(音源)を示しているにすぎない。喩えるなら港に停泊している出航前の船である。裏返して言うとライヴ・エレクトロニクスは譜面の港から個々の音符を船出させるのだ。

ノーノのライヴ・エレクトロニクスはヴェネツィアの空間が演出する魔術的な音の変容劇を疑似的に再現するための一手段であるから、その線的に記述される音の姿はヴェネツィアの空間の舞台上で変身を遂げていく音のある一段階を模写したものでもある。「霧が濃い日には、島の位置を知らせるために鐘楼の鐘が鳴り続けるんですよ、Dong Dong Dongとね……」 *1 と語りはじめたノーノが聞いている、一つ二つと数えることのできる分節化された鐘の音と、「ヴェネツィアにあるこれら多数の鐘、サント・ステーファノ、サンタ・マリア・デッラ・サルーテ、サン・トロヴァーゾ、サンタ・マルゲリータの鐘、それと同時にサン・マルコの鐘が鳴り響き、それらが一体となって、ひとつの音響体を成していきます。おのおのの鐘が他の鐘と響き合い、ある鐘が別の鐘の音と干渉し、そうして経路を見つけ出していく、その行程のはじまりを見定めることはもはやできません」 *2 と語り終えたノーノが聞いている、DongのngどころかDすら聞き取ることができない、海のような音響の連続体と化した鐘の音、この似ても似つかぬ二様の鐘の音は、「石と煉瓦と水の被造物である」 *3 ヴェネツィアの空に張り巡らされた不可視の音響加工回路でひとつに結ばれている。

その始まりも定かではない、まさにヴェネツィアのきわめて特別な音楽。不意にヴェネツィアの鐘が鳴り響く。鐘の音が宮殿のあいだを揺れ動き出し、水面から壁へと投げ返され、壁がまたそれを反射して、最後には空へと消えていく。この音現象には、ヴェネツィアのすべての鐘が関与しています。(…) 空間は音の絶えざる変遷を、永遠の漂泊を、ヴェネツィアの音の流浪を可能にしています。鐘の音は舗道の足音や小型モーターボートのエンジンの唸る音と重なり合い、再び水の音楽と混合していく。 *4

明らかにノーノは鐘の音が奏でる「ヴェネツィアのきわめて特別な音楽」を、五線譜に書かれた音符をひとつひとつ読み取るようには語っていない。島の内部の鐘楼から海へと流れ出し、空間を縦横に駆け巡りながら石や煉瓦や水面に当たって反射を繰り返し変容していく軌跡としての音を、流れ図を辿るように描写しているのである。

鐘の音は群島状に点在する鐘楼から四方八方に、「水のように」拡散していく、と私は以前書いたことがあるが、つきたての鐘の音像は慣習に即して両端を閉じた器の形(Dong)にしても、現実に即して片端を開いた矢の形(Dooooo...)にしても、「水」と呼ぶにしてはエッジが立ちすぎている。鐘の音は鐘楼の泉からいきなり水のように流れ出すのではなく、鐘楼の港から船のように虚空へ旅立っていくと言ったほうが適切だろう。鐘をひとつきすることは音源の島から音の船を一艘出航させることだ。まさに船出を告げる銅鑼である。島に「進みゆくもの」の属性を付け加えるだけで島から船への変換は成し遂げられる。進みゆくものの別名は変わりゆくものである。「無限の空間を走り廻りながら、その顔を変えつづけているのです(ジョルダーノ・ブルーノ)」。 *5 ぐるぐる駆け廻った末にバターになってしまった虎のように、音の船は空間を走り廻って反射を繰り返した末に水のようにすっかり溶けて互いに融合し(con-fusione)、音の海に変貌する。島、船、海は固体、液体、気体に相当する音のメタファーの三態だろうか。固体が通常液体の相を経てから気化するように、空間の一点に座を占める島のような音と空間を満遍なく満たす海のような音のあいだには、空間に航跡を引いて進んでいく船のような線状の音像が介在している。ライヴ・エレクトロニクスのフローチャートで書き表される線的な音は、ヴェネツィアの音景の中で島と海をつないでいるこの中間段階の船影の音楽的表現である。

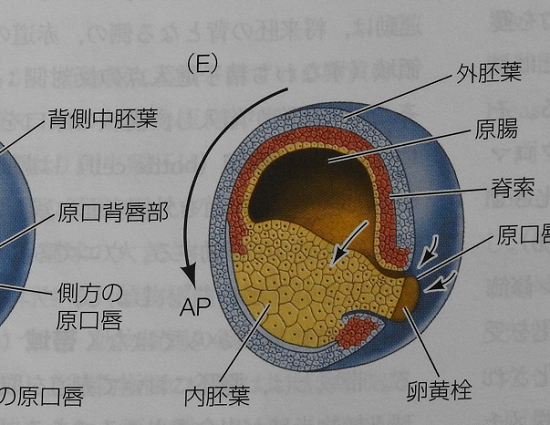

ノーノの音楽を構成する音は二通りの方式で記述される――音の高さや長さを指定する音符による点的な記述と移動経路を示す線や矢印による記述。後者の航路図風の絵面は生物の形態を図示した画像の中では胚の段階に特徴的に現れる。「embryonic tissues actually travel spatially as they develop 胚組織は発生の過程で実際に空間を旅する」 *6 ――まさしく船のように。

胚の大航海時代から時間を遡ると次第に船影は消え、点でも線でも書き表し難い茫洋たる海の光景がひらけてくる。液体を湛えた小さな惑星である卵細胞の球体の海にはのちに船の竜骨や舵の材料となる微小な細胞骨格が目立たない状態で潜在している。

胚の図に付された線や矢印が示すようなダイナミックな臓器の移動がもしも成体で起こったら致命的である。発生の段階が進むにつれて固体状の組織の航行速度は低下し、やがてそれぞれが身体地図の特定の地点に定着して領土を確保し分化を遂げる。そのいっぽうで血液やリンパ液のような液状の組織の流動性は成長とともに増大していく。 *7 成体の全身を循環する液体の流れがもし数分でも途絶えたら致命的である。かくして成体はIslands in the Streamの様相を呈するが、成体の各所に譜面の音符のように配置されている臓器の島はかつて船だったのである。

人間がなにかを形づくる際によく用いる、液状のものを鋳型に流し込んで固化させる手法とはまったく異なる原理に則って、生物の形態形成は海(卵)→船(胚)→島(成体)の順に推移する。ヴェネツィアの空間が奏でる音楽、そしてそれを範にとるノーノの音楽は形態形成と同じルートを、しかしまったく逆向きに辿るのだ、島から船を介して海へと。

呼吸

ヴィンチェンツォ・ベッリーニの音楽を呼吸の抑揚に則って自然に流れる歌と捉えることによって、ノーノはベッリーニの全作品を貫いて流れる一筋の断ち切られない歌を発見したのだった。

Lorsque les chanteurs en viennent à faire seulement comme une espèce de respiration, à tenir ce fil, ils comprennent qu'il n'y a pas vraiment de début ou de fin. *8

歌手らがただ一種の呼吸のような状態となってその流れを保持するに到ったとき、まさにはじまりも終わりもないのだということをかれらは理解します。

歌とは「通常以上に呼吸すること」であり、あらゆる歌は呼吸というひとつの長大な連作歌曲の部分である。あらゆる歌が沈黙によって随所で断ち切られているようにみえるのは、呼吸という「目に見えない詩(リルケ)」のうち歌声で着色されているのは呼気の一部のみで、ほかは無色透明だからである。

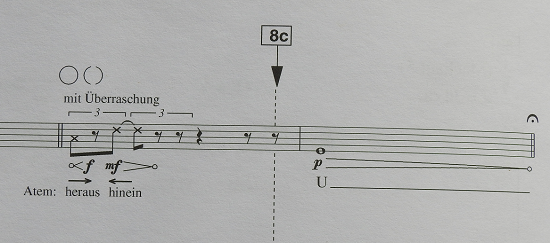

Risonanze errantiの第137小節では「あらゆる海のなかでもっとも倹ましく貯える海(リルケ)」の連綿たる波のうねりのほんの1周期分が例外的に可視化されている。そこでは歌詞に替わって、空間を音が動いていく軌跡を表すスケッチにノーノが書き込んでいたのと同じシンメトリックな矢印が付されている。最初の矢印はherausで内から外へ向かう流れ(呼気)、二番目の矢印はhineinで外から内へ向かう流れ(吸気)。137小節の驚きを伴う(mit Überraschung)一呼吸が、続く138小節の吐息のこだまU-と無関係であろうはずがない。息を呑むほどの驚きをもって感受した外界の印象(impression)が内部で咀嚼され、吐息や涙となって再び外部へと表出(expression)されるのである(もしくはinspirationとexpiration)。

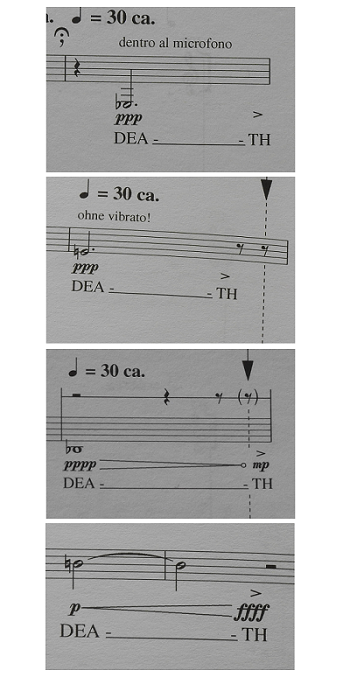

たとえ一曲の歌の中の沈黙によってもはたまた一曲の歌そのものの終わりによっても断ち切られることがないとしても、一人の人間の一生を上回る延長を呼吸が得ることは遂にかなわないのではないか、そう疑う者はdeathと声に出して唱えてみるがよい。deathという単語の検死結果から、その死因は母音eaを包み込み語に輪郭を与えていた子音の皮膜d-thのthにおける損傷にあると特定される。Risonanze errantiのメルヴィルの歌の終端で4たび繰り返されるdeathで、ノーノはまさしくそのthに毎度強勢を置いている(thの強調は回を重ねるにつれて顕著になり、4番目のdeathではアクセント記号に加えてクレシェンドの先のffffまで冠せられるに到る)。

thの無声歯摩擦音θは破れた語の皮膜から息が漏れ出している音である。死によって広大な空間へと解き放たれていく息吹をノーノは四度にわたり強調しているのだ。四つ並びのdeathでノーノが念押ししているのはたぶんこういうことである――death死とは呼吸の途絶ではなく、もっとも深く長い吐息だ、「水泡の球に包まれていた空気が砕けて飛び散っただけ」 *9 だ。ジョルダーノ・ブルーノは言った、「あらゆる液体が実体においては一つの液体であるように、あらゆる気体は実体において一つの気体だし、あらゆる精神は一つの精神のアンピトリテから来ていて、そこに戻っていく」。 *10 死への怖れは実体の偶有性に過ぎないものを実体と取り違えることから生じる。「死は我々にとって存在するけれども、実体にとってはなんら存在するものではありません。万物は、実体としては、少しも減りません。しかも、無限の空間を走り廻りながら、その顔を変えつづけているのです」。 *11 実体は一にして無限であり永遠である、そのことに思いを馳せるならば、Pone metum――(死を)怖レルコトハナイ。 *12 「事物の本性は実体としては消滅しない。ただ我々の目にはそう映るのです。水泡の球に包まれていた空気が砕けて飛び散っただけのことなのです。なぜならば、ご存知のようにこの世においては、事物はつねに事物へとつづき、創造主の御手によってそこで二度と帰れぬ無のなかに投げこまれるような最後の深淵は存在しないのだからです」。 *13

私は死というものをおそらく、異なる様態で(in modo differente)ひらかれた空間と時間のなかを遊弋していく(naviga)ものだと感じています。死は閉じたものではなく、変容していくものである。ある精神的な力が変容し、別のものになり、別のさまざまな空間を、別のさまざまな記憶とともにさすらうのです。待ち受ける、あるいは新たな感情を帯びるのです。 *14

このいかにもブルーノ的な死生観を、ブルーノではなく前年のエドモン・ジャベスとの対話から受けた啓示だと前置きしてノーノが語ったのは1987年のことである。そこから遡ること30年以上前の1953年、マリピエロに宛てた手紙の中でノーノは早くも同じような考えを言葉に表している。

nulla precipita nel nulla della morte, ma tutto si trasforma e permane nella realtà bellissima della vita

いかなるものも死の虚無のなかに落ち込むことはなく、すべては変転しつつ、生の美しい現実のなかで永続するのです *15

私の信ずるところでは、ノーノの上の台詞と先に掲げたブルーノの「この世においては、事物はつねに事物へとつづき、創造主の御手によってそこで二度と帰れぬ無のなかに投げこまれるような最後の深淵は存在しないのだからです」との明らかな類似は意図的な参照の賜物ではなく、自覚なきブルーノ主義者の本領が例によって閾下でいかんなく発揮されたことによるものである。ノーノの作品の中でもブルーノ的世界観が最も色濃く顕れたRisonanze errantiでdeathのその先にひらけてくるのはもちろん「二度と帰れぬ無」などではなく、「五千年前にうねったと同じようにうね」 *16 る四分音符=30の大海原である。それはPrometeo以降の全作品をその懐に包含して果てしなく連なるノーノのアンピトリテである。

船の歌はその終端の死によって断ち切られることはなく、海の歌に変容してひらかれた空間と時間のなかをなおも遊弋していく。だがそれですべてではない。Risonanze errantiに移植されたメルヴィルのBattle-Piecesの時間は、死と絶望を踏み越えたその先の南北戦争開戦へと向かう時間でもあった。もはや船影の消えた「おだやかに挽歌を奏でるような海原」 *17 にリヴァイアサンが、巨鯨が浮上してくる。戦争という名のその怪物が誕生するまでの道筋を暴く言葉を、ノーノは旧友インゲボルク・バッハマンが生前最後に公表した数篇の詩のうちのひとつに見つけたのだった(「バッハマン 鯨の歌」へつづく)。

*1:Luigi Nono (2015). Äußerungen zu Venedig 1957-1990. In: Geiger, F. & Janke, A. (eds.) Venedig - Luigi Nono und die komponierte Stadt. Münster: Waxmann: 185-226, p. 224.

*2:Luigi Nono (2015). Äußerungen zu Venedig 1957-1990, p. 222-223.

*3:Luigi Nono (1983). “Ascoltare le pietre bianche”. I suoni della politica e degli pggetti muti.

*4:Luigi Nono (2015). Äußerungen zu Venedig 1957-1990, p. 223.

*5:ブルーノ『無限、宇宙および諸世界について(岩波文庫)』、清水純一訳、34頁

*6:Susan Merrill Squier (2017). Epigenetic Landscapes: Drawing as Metaphor. Durham: Duke University Press, p. 75.

*7:ジェラルド・M・エーデルマン『トポバイオロジー 分子発生学序説』、神沼二真訳、岩波書店、30~31頁

*8:Luigi Nono (1987). Bellini: Un sicilien au carrefour des cultures méditerranéennes.

*9:『無限、宇宙および諸世界について』、35頁

*10:ブルーノ『キュレネの驢馬』、岡本源太『ジョルダーノ・ブルーノの哲学』、月曜社、24頁

*11:『無限、宇宙および諸世界について』、34頁

*12:Guai ai gelidi mostri (1983) の最終章PARTE IVで最後に歌われる歌詞

*13:『無限、宇宙および諸世界について』、35頁

*14:Un'autobiografia dell'autore raccontata da Enzo Restagno (1987), p. 52-53.

*15:Marinella Ramazzotti (2007). Luigi Nono. Palermo: L'Epos, p. 16.

*16:メルヴィル『白鯨』135章「追跡――第三日」、阿部知二訳

*17:同上、「結尾」

断ち切られない歌 後篇の上 1/9

こだま、海の歌(承前)

「こだま、海の歌」から「メルヴィル、船の歌」へ向けて、海にお船を浮かべるための準備作業。それゆえに、

砂漠はサクッと通り過ぎてしまいたい

ノーノがエドモン・ジャベスの砂漠へと誘われた経緯は、例によってカッチャーリ→ノーノのホットラインである。「司令塔のカッチャーリから前線のノーノへ決定的なパスが通る」。カッチャーリは1984年か85年にジャベスの『問いの書』を知ってすぐさま魅了され、すぐさまジャベスの全著作を読破して、すぐさまノーノにジャベスのことを話した。 *1 →パスが通る→ノーノもたちまちジャベスに魅せられ、1986年3月にはジャベスとパリの自宅で初対面を果たし、その後も何度か対話の機会を重ねて、最終的にノーノの家の本棚には19冊のジャベスの著書が並ぶことになった。うち5冊は著者の献辞入りである。 *2 なお、以上のタイムテーブルからうかがわれるように、Prometeoの構想にジャベスはほとんど関わっていなかったとカッチャーリは回顧している。 *3

ジャベスの砂漠でノーノはsubversion(転覆)という、「いささか魔術的な(カッチャーリ談)」 *4 キーワードを見つけ出した。これはおそらくカッチャーリの手引きではなく、ノーノ独自の発見である。1987年10月にパリで初演されたジャベスへのオマージュにノーノが付けたDécouvrir la subversion *5 の表題は、ジャベス1982年の著作『Le petit livre de la subversion hors de soupçon 疑問の余地なき転覆の小さな書』(Éditions Gallimard刊)冒頭近くの一行からの直接の引用である。

Enter en soi-même, c’est découvrir la subversion.

*

To descend into yourself means discovering subversion. *6

subversionというのは字面だけみると、70年代半ばまでのもっと表だって政治的だった頃のノーノを彷彿とさせる、ある意味キナ臭い言葉だ。Découvrir la subversonの冒頭でナレーターが最初に口にするのも、La révolte(反乱)といういっけん不穏な語である。これはジャベスの『転覆の小さな書』原書p.18からの引用。

La révolte d’une ombre précipite la venue de la lumière, comme l’illisibité, dressée contre elle-même, nous prépare à la lisibilité parfaite.

*

The revolt of a shadow hastens the coming of light, just as the illegible, at war with itself, prepares us for the perfect reading.

もっともそのLa révolteは、かつてのような勇ましいシュプレヒコールではなく、ほとんど聞き取れないほどのひそひそ声で囁かれる。「転覆・革命が最高に達する瞬間としての沈黙」、1987年の来日時の講演のなかでノーノはそう言っていた。 *7 ナレーターのあの囁き声は、ノーノのなかで革命の質が変化を遂げたことのなによりの証左である。

ノーノが発見したsubversionの語を鞄に詰めて足早にジャベスの砂漠を後にし、ヴェネツィアへと赴くことにしよう。一面の砂の世界から水と石の織り成す群島の世界へ。「あらゆる革命を愛する(ドキュメンタリー映画 A Trail on the Water(邦題『海の航跡』のなかでのクラウディオ・アバド談)」ノーノは、さまざまな地域、さまざまな時代の革命のありかたを模索した遍歴の末に、ああ灯台下暗し、故郷ヴェネツィアの水に革命の究極の流儀を見出したのではないか。アックア・アルタ。ひたひたと音もなく嵩を増し、いつしか護岸を乗り越え、街路を浸し、広場を覆い、屋内に忍び込み、数時間にして街の光景を一変させてしまう、あのアドリア海の水のようにひそやかな転覆・反乱・革命の可能性。ノーノはそれをヴェネツィアの「魔術」と呼んでいる。

ヴェネツィアの石

ヴェネツィアは、私たちが何世紀にもわたって慣らされてきた、音の伝達と聴取の専制的なシステムとはまったく対蹠的な、音響のマルチバースです。しかし日常の生も、そのより「自然な」次元では、私たちのより意識的な知覚――いくつかの基本的な次元だけを選択してその他のものはすべて排してしまっているような知覚――に対抗する可能性を保持しています。私たちがオペラやコンサートに行って、制限された聴取の環境や次元を享受しているときも、この別のマルチバースの経験は、「自然に、また同時に」続いているのです…ですから、「自然の」より大きな豊かさを呼びさますことが、差し迫った必要とされているのです。 *8

「確かに群島には固有性を持った <しま> が確固として存在することが前提になっています」 *9 と磯崎新が言うとおり、群島と呼ばれる空間には、海を満たしている絶え間なく揺れ動く海水や砂漠を覆っている吹けば飛ぶような砂粒とは根本的に性質の異なる、揺るぎない確かな形をもった「特性のある陸地」がそこここに打ち込まれている。ただし同じ島でもヴェネツィアの島々は人工島であるから、四大元素の土に相当する役割をかの地で担っているのは、ノーノが言うとおり石である。 *10 群島ヴェネツィアの基本元素たる石――そのなかでももっとも名高い石である、サン・マルコ寺院の石に関するノーノの新旧の発言を比較することからはじめよう。

まずは1959年、ダルムシュタットで行われた講演『今日の音楽における歴史的存在』の一節。

ヴェネツィア人もその勢力拡大の最盛期にはコラージュを好んでいました。自分たちの街の建築物を、よその国の人々から勝ち取ったさまざまな戦利品の継ぎ接ぎで飾り立てるということをやったのです。ですがこの種のコラージュには、自身の本性を否定することなく提示するという倫理的な意義があります。サン・マルコでは、明らかに他の文化圏に由来するものである石(などの物)が、戦利品と戦争の犠牲によってまさに特徴づけられる歴史の一時代を証言する確たる役を担っています。 *11

それから約30年後の1988年に北ドイツ放送が制作したドキュメンタリー映画のなかで、ノーノがサン・マルコ寺院の壁面を前にして語った言葉。

このサンマルコの壁の上には、モチーフの不断の再開があります。空間は常に新たな空間へ向けて開かれている。確立された権威はどこにもありません。これはまさにヴェネツィア特有の空間です。これらの大理石の壁の上ではすべてが異なっている。その上を人はあるものから別のものへと、ある層から、ある色彩から、ある形態から次のものへと、真に創造的なイマジネーションをもって跳躍することができます。ここでは現実と非現実の境界がぼやけていく。ここではいかなる消費も可能ではありません、観光客による消費であれ、大衆による消費であれ。この絶えず更新される質が、この魔術的にして魅力的な、音の、ざわめきの、色の、石のおおいなる非現実性がヴェネツィアの建築を構成しています。これらの形や面は、それがどのように眼や耳を捉えるかに応じて不断に変化する。これらの石は鳴り響き、我々に何かを聞かせる、ヴェネツィアならではのある種の共鳴を、こだまを放つのです――とりわけ人がそこに隠れた音源を、周囲を囲むようにしてなんらかの仕方で配列された、波立つ水面の反射と同様の残響効果をもたらす架空のスピーカーのようなものを想像する時には。これらの石と大理石の板を介して、閉鎖的なコンサートホールにおけるのとは全く異なる音をコンポジションは得るのです。 *12

80年代のある日、ラッヘンマンとノーノがヴェネツィアの通りを散歩していたとき、ノーノはとある街角で立ち止まると目の前の舗石を指さしてこう言った、「この石をよく見てごらん、そうしたら全てを理解することができるだろう」。この時期のノーノは、サン・マルコ寺院に古の世界各地から運び込まれた石の布置の妙に魅せられ、寺院前の石造りのアーケードをあらゆる角度から写真に収めたりもしていた。ラッヘンマンもまた、25年前にノーノが語っていたことを思い出す。あの1959年の講演のなかでノーノは同じサン・マルコの石を、搾取された国々からの戦利品でおのれを飾り立てる帝国主義の象徴的事例として取り上げていた。態度の変化?疑いなくそうだ。だがこれはUターンではない、思考の拡張と新たな方向づけであって、ノーノのなかで自身の意見を常に再考する用意があることの表れである、そうラッヘンマンは前向きに評している。 *13

ではその態度の変化をノーノに促した契機はなんだったのか。

「ヴェネツィアは私にとって耐えがたい街だった」という、びっくりするくらい辛辣な批評からはじまる発言でノーノは言っている、私はヴェネツィアの「石を聞く」すべを学んだのだと。Guai ai gelidi mostriの初演を控えた1983年10月のインタビュー *14 のなかでのことである。

ヴェネツィアはそのある種きわめて順応主義的な性格のため、私にとって耐えがたい街でした。ヴェネツィア人の気質というものがあって、それはヴェネツィアの歴史に、すなわちその挑戦に、真っ向から対立するものなのです。ヴェネツィアの不断の挑戦に拮抗する気質です。 *15

「挑戦とは?例を挙げてくれませんか?」と促されたノーノはこう続ける。

白い石です。白い石を、見るだけでなく聞くこと。これは私がマッシモ・カッチャーリから受けた教えです。それ自体で閉じた単位ではなく、相互に結びついているありかた。島々。あり得べきさまざまな経路。ヴェーベルン。石を、赤い煉瓦を聞くこと。暗闇を聞くこと。空が石と煉瓦と水の被造物であるようにして聞くこと。見えないものを見、聞こえないものを聞くすべを知ること。可聴性、可視性のもっとも微細な段階に達すること。

そして翌84年のインタビューでノーノはうちあけている、「私は自分がまったく拒絶していたヴェネツィアといまでは和解しました。ですがこの拒絶は、そこにいるいくらかの凡庸な住人たちの精神性に対してのものです。石や色彩や水や鐘楼に対して向けられたものではありません」。 *16

以上の話の内容を額面どおりに受け取るならば、ノーノは1970年代後半からひときわ緊密になったカッチャーリとの交流を通じて、それまで「まったく拒絶していた耐え難い街」ヴェネツィアをカッチャーリの言う「群島」のモデルとして再発見したのだ、ということになりそうだ――が、気をつけなくてはいけない、これはノーノの言葉のそこかしこに転がっているある種の石、躓きの石である。ここ数年ノーノの各種発言をアレコレと読み漁ってきた経験から言うと、80年代のノーノはオブラートにくるんだ物言いならぬ、カッチャーリのクリスピーな語彙(語衣)にくるんだ物言いをするのであって、その言葉を噛みしめたときにジュワ~ッと滲み出してくる中身は、表面を覆っているサクサクした衣とは多分に性格の異なるなにかなのである。カッチャーリがノーノの後半生に多大な影響を及ぼしたことはなんら疑う余地がないが、その影響とはすこぶる強力な触媒に似た性質のものだったのではないかと思う。酵素と、酵素のはたらきによって産みだされる最終産物とはあくまで別物だ。

*1:Nils Röller (1995). Vorwort. In: Edmond Jabès, Luigi Nono, and Massimo Cacciari. Migranten, edited by Nils Röller. Berlin: Merve: 7-17, p. 11.

*2:Nuria Shoenberg Nono (2014). Per Luigi Nono Dediche (For Luigi Nono Dedications). Venezia: Fondazione Archivio Luigi Nono ONLUS, p. 60-61.

*3:Röller (1995), p. 11.

*4:Röller (1995), p. 10.

*5:Découvrir la subversionについてのネットで読める論文として、Francisco Deco (2014). Edmond Jabès y Luigi Nono: Découvrir la subversion. [pdf]

*6:英訳はRosmarie WaldropによるStanford University Press刊のThe Little Book of Unsuspected Subversion (1996) より

*7:ノーノ「現代音楽の詩と思想」、村松真理子訳、『現代音楽のポリティックス』、水声社、104頁

*8:Conversazione tra Luigi Nono e Massimo Cacciari raccolta da Michele Bertaggia (1984).

*9:磯崎新・新保淳乃・阿部真弓『磯崎新の建築・美術をめぐる10の事件簿』、TOTO出版、283頁

*10:Luigi Nono (2015). Äußerungen zu Venedig 1957-1990. In: Geiger, F. & Janke, A. (eds.) Venedig - Luigi Nono und die komponierte Stadt. Münster: Waxmann: 185-226, p. 224.

*11:Luigi Nono (1959). Presenza storica nella musica d’oggi.

*12:Nono (2015), p. 223-224.

*13:Helmut Lachenmann (1999). Touched by Nono. Contemporary Music Review 18 (1): 17-30.

*14:Luigi Nono (1983). “Ascoltare le pietre bianche”. I suoni della politica e degli oggetti muti.

*15:Nono (2015), p. 201.

*16:Nono (2015), p. 207.

断ち切られない歌 後篇の上 2/9

ヴェネツィアの石(承前)

「石を聞く」、その言葉の意味を探るために。1988年のサン・マルコ寺院前の談話のなかで、ノーノが「架空のスピーカー」と言っていたことを思い出そう。80年代のノーノが没頭していたライヴ・エレクトロニクスは、ヴェネツィアの空間が日々成し遂げていることを、電子回路上に仮想的なヴェネツィアを構築することによって再現しようとする試みだ、という側面が多分にある。ならば逆向きの連想も可能だろう。ヴェネツィアの街に張り巡らされた、不可視の音響加工回路を想ってみること。石はこの回路の主要なパーツである。

・ライヴ・エレクトロニクスによる音響加工のフローチャート

共通の骨格は「入力→音響加工回路→出力」の三段階である。会場の演奏音がマイクロフォンに入力されて電気信号に変換され、電子回路をくぐり抜けて変貌を遂げた音がスピーカーから再び会場に出力される。入力と出力のあいだに挟まっている回路には、楽譜に書かれた音符にしたがって発せられた演奏音が鳴り響くその同じ時空間に、まったく別のサウンドスケープを二重刷りのように出現せしめる力が――いまここにある現実をいまこの場で別様に覆すことのできる力が宿っている。これは電磁的手法による一種のsubversionである。

第一段階、入力。ヴェネツィアに鳴り響く音といったらそれはもう多種多様であるが、ノーノのなかで主役の座を占めているのは鐘の音である。「霧が濃い日には、島の位置を知らせるために鐘楼の鐘が鳴り続けるんですよ、Dong Dong Dongとね……」、 *1 ノーノのヴェネツィア話はいつもそんな風に切り出される。ノーノに倣ってまずは脳裏にひろがるヴェネツィアの街に鐘を鳴らしてみよう――Dong Dong Dong 和風に言えばゴーン ゴーン ゴーンか――それが入力シグナルである。

*

第二段階、回路。空中に放たれた鐘の音がくぐり抜ける音響加工回路は、ヴェネツィアの都市空間それ自体である。pietra su pierta *2 ――石の上に石を積み重ねて茫漠たるラグーナの只中に築き上げられた稀有なる海洋都市の外形をかたちづくるもろもろの辺――建物や塔の石造りの壁面、舗石や水面――が反射面としてはたらくことによって、この回路は作動する。

*

第三段階、出力。反射を繰り返すにつれて別様に変化していった音が向かう最終的な出力先は、空である。

(ヴェネツィアで)人は空や光の、あるいは建物の石の上の色彩の変化に誘われるかのようにして、共に混ざり合っていく感覚的印象へと到ります。人は教会の鐘の音の響きあいを、そのハーモニーが街に反響するのを、そのこだまが水の上で余韻を響かせるのを、そして空に消えていくのを聞きます。 *3

*

不意にヴェネツィアの鐘が鳴り響く。鐘の音が宮殿のあいだを揺れ動き出し、水面から壁へと投げ返され、壁がまたそれを反射して、最後には空へと消えていく。 *4

Guai ai gelidi mostri初演直前のインタビューでノーノが口にした「il cielo sia una creatura delle pietre, dei mattoni, dell’acqua 空は石と煉瓦と水の被造物である」という表現は、以上の過程の簡潔な要約とみなされる。そこで肝腎なのは、反射が具体的に音をどのように変容させるかという問題だ。

時刻は正午近く。カナル・グランデに架かる橋の上にノーノと佇んでいる、と想像せよ(1988年に北ドイツ放送が制作したドキュメンタリーLuigi Nono. Portrait des italienischen Komponistenの冒頭にて)。

私たちは今、カナル・グランデに架かるアッカデーミア橋の上にいてサン・マルコのほうを向いています。有名な場所ですね。あまり注意を払われていないけれども私が魅かれているものは、この場所で水と運河と空と空気と建物によってつくり出される特別な音環境です。さあちょうど今、鐘の音が正午を告げています。ヴェネツィアにあるこれら多数の鐘、サント・ステーファノ、サンタ・マリア・デッラ・サルーテ、サン・トロヴァーゾ、サンタ・マルゲリータの鐘、それと同時にサン・マルコの鐘が鳴り響き、それらが一体となって、ひとつの音響体eine Klangeinheitを成していきます。おのおのの鐘が他の鐘と響き合い、ある鐘が別の鐘の音と干渉し、そうして経路を見つけ出していく、その行程のはじまりを見定めることはもはやできません。 *5

(……)

屋内と同様に屋外で私をもっとも魅了するのは特別な音響空間です。その始まりも定かではない、まさにヴェネツィアのきわめて特別な音楽。不意にヴェネツィアの鐘が鳴り響く。鐘の音が宮殿のあいだを揺れ動き出し、水面から壁へと投げ返され、壁がまたそれを反射して、最後には空へと消えていく。この音現象には、ヴェネツィアのすべての鐘が関与しています。(…) 空間は音の絶えざる変遷を、永遠の漂泊を、ヴェネツィアの音の流浪を可能にしています。鐘の音は舗道の足音や小型モーターボートのエンジンの唸る音と重なり合い、再び水の音楽と混合していく。 *6

季節は冬。ジュデッカ島の南岸をごく低速で航行する小舟にノーノと揺られている、と想像せよ(Olivier Mille監督による1988年のドキュメンタリー映画Archipel Luigi Nonoより)。

多種多様な音がある、それらの音の質、それらの結びつきcombinazione、コンポジションcomposizione――空間の中での、水の上の――壁を介しての、反響、gibigiane *7 ……。これらすべては、教条主義的な音楽が妨げている、音楽についてのある考え方を産み出していきます。音楽は生の一要素になる……耳の、心の、脈動の、感情の、体験された感情の要素に……まさに「魔術」と呼ぶほかない――(近くを走り去ったモーターボートの引き波を受けて舟がひときわ大きく揺れるが、ノーノはそのまま話を続ける)――、このヴェネツィアの空間の本当の神秘のなかで。あらゆるものが到来する、その訪れを告げることなしに。それはマーラーの『交響曲第1番』の冒頭のようです。人はその只中に浸っている。ここではまさに……私はこの音楽の中に常に浸かっていたのです。 *8

さて、上の発言のなかでノーノはコンポジション(conposizione)といういかにもカッチャーリ風な語彙を口にしているが、これが前に言った「表面を覆うサクサクした衣」の一例である。「さまざまな声がけっしてひとつに融けあうことはできないままに合成されており、それらの確固とした差異を維持しながらの合成を要求している、そのような相対立する声の複合体」 *9 とカッチャーリが言う意味での合成=composizioneと呼ぶにしては、ノーノの描き出すヴェネツィアのサウンドスケープはあまりに深々と水の気配に侵されている。うわべの飾りつけに惑わされることなく虚心坦懐にノーノの言葉を辿っていけば、ここで語られているのがノーノの用語で言うところのcon-fusioneの過程――さまざまな音が水のようにひとつに融けあっていく過程であることは否みようがない。

ヴェネツィアの空間が奏でる音楽は、堅くかわいた陸地に端を発する。五線譜上に書き込まれた音符のごとく陸上のあちらこちらの定点に座を占めるいくつもの鐘楼から、鐘が打ち鳴らされる。Dong Dong Dong...... 陸に点在するn個の音源から発せられるm回の鐘の音はしかし、建物の石の壁や石畳や水面にぶつかって反射し、宙をとりどりの方向に行き交う過程で互いに(あるいは舗道の足音、モーターボートのエンジン音、潮騒などの別の音と)、否応なく混ざり合っていく。「(ヴェネツィアで)人は空や光の、あるいは建物の石の上の色彩の変化に誘われるかのようにして、共に混ざり合っていく感覚的印象へと到ります」。 *10 その涯にさまざまな音はひとつに融けあう、渾然一体となって eine Klangeinheitひとつの音響体をなすと、ノーノははっきりそう言い切っている。「さまざまな」どころか「すべての鐘が」とまで口にしている。これはまさしく「海」と呼ぶにふさわしい音の様態ではないか。ノーノが毎度強調しているのは、そこではもはや個々の音のはじまりを聞き取ることができないということである。たとえばDongなどといった擬音で表される、比喩的に島と名付け得るような一定の輪郭をもつ音像を、この海のどこにも見つけることができない。「固有性を持った <しま> が確固として存在する」という群島都市ヴェネツィアの大前提が根底からくつがえってしまったかのようだ。

すべてが渾然一体となって融けあっているこの状態が、ノーノにとって一様化、均質化を意味するものでないのは言わずもがなのことである。言わずもがなではあるが、これまで引用したことのない発言をひとつ例証として挙げておこう。1988年、仕事場のあるジュデッカ島の南面の、航路を教える木杭が僅かに点在するばかりの茫漠たるラグーナの眺望を前にしてノーノが語った言葉である。

ヴェネツィアの南側は例外です。なぜならここにはこの厖大な空間が、無限なるものがある。この静寂、この色彩と音色の千変万化。静的な状態をほとんど完全に埋没させるこの混合(Vermischung)を見ること、聞くことができます。 *11

ついでにもうひとつ。1986年の8月中旬に、ノーノは北極圏への船旅に出かけた(この旅の印象は翌年にかけてのRisonanze errantiの改訂作業に影響を及ぼしたかもしれない)。同行者が寝静まった深夜――と言っても昼間と遜色ないくらいに明るいのだが――の船上でノーノがひとり飽くことなく眺めていたのも、海と雲と氷山に濾過された光の織り成す、色彩の絶えざる変容trasformazione continuaであった。 *12 海は尽きることのない可変性だというノーノの信条は揺らぐことなく不変である。1978年、ジュデッカ島の仕事場を訪れたハンガリーの指揮者・音楽批評家Várnai Péterとの長い対話をノーノはこんな言葉で締め締めくくっている。「私の家からはヴェネツィアのラグーナの一角をこうして直接見ることができます。私はここヴェネツィアに産まれ、水、海を、私自身の本質的な要素だと感じています。しばしば私は変化を観察します、色彩の変化、その移ろい、その動態を、家の窓から、あるいはじかに海で」。 *13 ところで、先の発言でノーノは「例外」と言っていたけれども、ヴェネツィアの南側は実のところ決して例外ではなかった。サン・マルコ広場だろうとカナル・グランデの橋の上だろうとザッテレの岸辺だろうと、ヴェネツィアのなかぞらにはどこにでもいつであっても、「この厖大な空間が、無限なるものが、静寂が、色彩と音色の千変万化が」連綿とつづいていることをノーノの耳は聞き取ったのである。

ヴェネツィアの街に張り巡らされた不可視の音響加工回路は、この街に未曾有のアックア・アルタを引き起こす回路であった。水の都に犇めきあう数多の形象を覆い尽くす、はじまりも終わりもない広大無辺の音の海。実際のアドリア海や太平洋のような海とは異なるそのおおいなる「別の海」は、反射現象の一側面である、跳ね返した音を虚空で混ぜ合わせてcon-fusioneさせる作用をとおして生まれてきた。石とコンビを組んでいる共演者の水も、ここではもっぱら水面=反射面として――陸界と水界を厳然と分かつ境界面として、ヴェネツィアの音の変容劇に参加している。縁も境界もない広大無辺のものを産み出すために、ヴェネツィアの街を構成する雑多な個物の縁や境界が利用されているのだ。海の産みの親が反射ならば、反射の産みの親は形である。ものの輪郭をかたどる確固たる面が与えられたその時点で、反射はいつでもどこでも自動的に生じるものであるから。とすれば、形は海の祖母ということになる。

世界には表面と裏面があるのではないかとノーノは言った。表の世界――あらかじめ定められた囲壁gironi prefissati *14 でガチガチに束縛された、窮屈きわまりないこの日常と、裏の世界――逐われし者、もしくは逃がれし者を乗せた阿呆船が渉っていく、茫洋たるあの別の大海原と。ノーノはヴェネツィアの都市空間に、二つの世界を接続する回路を見出した。驚くべきことに、後者は前者から産まれてきたものであった。ヴェネツィアのなかぞらにひろがる広大無辺の音の海の底には、数々の反射面が海底遺跡のごとく、あるいは沈没船のごとく立ち並んでいる。海を充たしている水はすべてそこから滲み出てきたのである。厭わしいgironi prefissatiはただ単純に否定すべきものではない。否定どころか、それは世界の裏面を水で充たすために必要不可欠な存在である。ヴェネツィアのための2つのモットー。Découvrir la subversion――堅い硬直した壁面や舗石がその堅さゆえに有している裏の機能を見つけ出せ。Ascoltare le pietre bianche――白い石や赤い煉瓦から絶えず漏れ聞こえてくる形なき海のしらべに耳を傾けよ。

*1:Luigi Nono (2015). Äußerungen zu Venedig 1957-1990. In: Geiger, F. & Janke, A. (eds.) Venedig - Luigi Nono und die komponierte Stadt. Münster: Waxmann: 185-226, p. 224.

*2:pietra su piertaはGuai ai gelidi mostri第4章の詩句で、エズラ・パウンドのCanto XXVIIからの引用(原文 stone upon stone)。

*3:Nono (2015), p. 218-219.

*4:Nono (2015), p. 223.

*5:Nono (2015), p. 222-223.

*6:Nono (2015), p. 223.

*7:gibigianeとは反射がもたらす一現象を指す言葉。Archipel Luigi Nonoの別の場面で、壁面に映る水の反映を見ながらノーノがこう説明してくれている。「ここではヴェネツィア人がgibigianeと呼んでいるものを見ることができます。水の反射、それが木を変化させ、壁を動的なものにする。ここには静的なものはなにもありません」。

*8:Nono (2015), p. 224.

*9:カッチャーリ『死後に生きる者たち』、上村忠男訳、みすず書房、271~272頁

*10:Nono (2015), p. 218.

*11:Nono (2015), p. 224.

*12:Un'autobiografia dell'autore raccontata da Enzo Restagno (1987). In: Restagno, E. (ed,) Nono. Torino: EDT/Musica: 3-73, p. 39.

*13:Nono (2015), p. 197. ハンガリー語原書Luigi Nonóvalのpdfは http://mek.oszk.hu/06700/06743/pdf/06743.pdf

*14:Un'autobiografia dell'autore raccontata da Enzo Restagno (1987), p. 42.

断ち切られない歌 後篇の上 3/9

水浸しの島

無辺のものを産みだすためになにものかの辺が必要とされるという反射の逆説を、ノーノはラグーナに浮かぶ小舟の上で漏らした最後のひとことでさりげなく乗り越えようとしていたのだろうか。ヴェネツィアの空間が奏でる永遠の音楽に「私はいつでも浸かって(ドイツ語訳ではeintauchenおよびversinken)いた」。反射によって生じた海に「浸かる」のは物理的にさぞ難しかろう。石や水面が跳ね返した音は私の皮膚もおおかた跳ね返してしまうだろうから。このやや非現実的な「浸かっている」感覚の背後に、ジョルダーノ・ブルーノの息遣いを感じとることができる。

ブルーノ主義者が無限というものをここではないどこか遠くに探し求めるような愚を犯さないのは、「宇宙は縁も境界もない広大無限のもの」 *1 であることと、その宇宙のいたるところに無数の有限物を規定する縁や境界が引かれていることとが、同一のものの二つの側面であることを心得ているからである。そのなかに無数の諸事物が鏤められた無限の宇宙の姿を、ブルーノ本人は次のように描写している。

知るべきことは、一つの無限な容積をもつ拡がりないし空間が存在し、それが万物を包み、万物に浸透しているということです。 *2

*

無限とはそのなかに地球や月や太陽のごとき数えきれぬ無限の物体が存在している広大無辺のエーテル界のことです。我々はこれを充満と空虚とで合成された諸世界と呼んでいます。というのはこの精気、この空気、このエーテルは、たんに諸物体をとり囲んでいるだけではなくて、万物のなかに浸透してそれぞれのなかで本具化しているからです。 *3

決定的に重要なのは、ブルーノがエーテルと呼ぶ際限のないひろがりが、ただ単に万物を取り巻くだけでなく万物に浸透している点である。ブルーノにとってこれは無限なるものの必須の要件である。「そのなかに無数の諸事物が鏤められた無限の宇宙」と聞いて浮かんでくる図はいっけん群島的だが、ブルーノ版の群島はここで彼の言うエーテルを水に、万物を島に置き換えたものである。とすれば、ブルーノの海を充たしている水が絶対に具えていなければならない性質はあらゆる島に対する透過性である。この点を踏まえた新たなる群島モデルを提示しよう、名付けて「水浸しの島」モデル。

水は島の境界線によって断ち切られることなく、また島の境界線を崩すことなく、島の内ふところに満遍なく浸透して、無辺際と呼ぶにふさわしい真の連続性を具現している。島は水の連続性を妨げることなく点在し、水は島の形状を損なうことなく遍在する。分かれていること(断片性)とつながっていること(連続性)の同時成立をきわめて単純明快に表現したモデル。この眺望に限りあるもの(島)の点在をみるか、それとも限りないもの(水)の遍在をみるか、要するに有限をみるか無限をみるかは、ひとえに視点の置き方次第だ。

「水浸しの島」の語は岩成達也の詩から拝借したもので、岩成達也はそれを下に挙げるシャルル・ペギーの詩から得ている。

昼はあたかも海にうかぶ島々のようなものです。それは、海を分断する島々、分断された島々のようなものです。

しかしながら、海は続いているのです。

過ちをおかしているのは島々のほうです。

それと同じように、過ちをおかしているのは昼のほうです。分断された昼こそが夜をさえぎっているのです。

とはいえ、昼がたとえ何をしようとも、

昼はそれ自体、

夜の中に浸っているのです。

ちょうと海が水の宝庫であるように、夜は存在の宝庫なのです。

熱をおびた昼が、たとえ何をしようと無駄なことです。

昼は大海に、夜のただ中に、ま夜中に浸っているのですから。

散らばっているのは昼です。砕けているのは昼です。

昼は点在するものです。

しかし、いっぽう夜は、

大海なのです。 *4

「この本をまとめてみて、私の関心が〈いま・ここ〉で肉を離れることのできない『個』と、知を触発してやまない『無限/全体』とに、一貫して集中していることがよく判った」と、2013年の『誤読の飛沫(書肆山田)』発刊に寄せた著者メッセージで記していた詩人のアンテナは、ペギーの描く昼と夜の関係性に、限りあるものと限りないものの接触の様式の一モデルを検知しているのだろう。

「なにかを取り巻くと同時に浸しているものな~に」というなぞなぞの答えはほかにも考えられる。ブルーノ的な無限の似姿は案外いろんなところで見つかるものなのだ。エルンスト・ユンガーは『母音頌』でこう述べている、「人間の言語は語詞からなるとともに、純然たる音韻からなる言葉があるのであって、後者は前者をつつみこんでおり、また、そのなかに滲みわたっている」。 *5 たとえばpastのような全身を子音の堅い甲皮で覆われた言葉でも、よく見れば内部に母音の大洋の水が滲みこんでいる(past)。言語よりさらに身近な例――いや、身近というよりは身そのものというべきか。生物個体を構成する細胞の存在様式はまさに絵に描いたような「水浸しの島」である。ところで、一個の細胞は、n個の細胞からなる一個の生物個体の縮図でもある。わたしがたったいま飲んだ水はこのあとどれほどの期間「わたしの水」であり続けるのか。重水のような安定同位体入りの水をマーカーに用いた直接的な測定結果によると、体内に取り込んだ水が半減するまでに要する日数はだいたい7~14日なので、一人の人間の体に個々の水分子が滞在している時間は平均すれば2週間かそこらといったところが相場のようである。人体の構成要素の代謝回転は水だけに限った話ではないが、たとえば骨を構成する物質の生物学的半減期に比べて、水の回転率は当然格段に高くなる。わたしの中のじつに6割を占める、ということは四捨五入すればわたしそのものであると言っても過言ではない最大勢力の水は、いっぺん2週間ばかり軽井沢に避暑で訪れただけの人を軽井沢町民だとは呼びがたいのと同じ理由で「わたしの水」だとは到底言いかねる、通りすがりの匿名分子の集まりなのだ。水はわたしという一個の器を打ち砕くでも壊すでもなく、「水浸しの島」の流儀で淡々と無抵抗にすり抜けていく。

参考:中西夏之の語る器と水の理想的な関係。器に収まり限られていながらもなお無限へとひらかれていること。

私はつね日ごろ水を飲むとき、口造りが内側に向いたり、外側に花弁のように垂れ下がろうとするものではなく、あくまで薄く、真直ぐ無限の外側に放射するような口造りを愛している。注がれ、盛られた水もやはり完璧な円型をなし、一口一口と器の縁から薄い円型の被膜を呑みとることによって、円型の水面の水位を下げてゆくのである。何層もの円を呑みとってゆくのである。 *6

ブルーノの宇宙像について少し補足することがある。すなわち、ブルーノが「展開された無限(全体の無限)」と「内包された無限(全的に無限)」という二種類の無限を区別している件について。『無限、宇宙および諸世界について』の第一対話において、この両者は宇宙と神の区別に明確に対応づけられている。「宇宙には縁も終りもなく、これをとり囲む表面もない」ので全体の無限であるが、「宇宙から採り出すことのできるその各部分は有限なもの」なので全的に無限ではない。いっぽう「神は全世界にくまなく遍在し、そのそれぞれの部分のなかで無限かつ全的に存在している」ので、全体の無限であるだけでなく全的に無限でもある。 *7

『原因・原理・一者について』の本論でブルーノが開口一番説いているのも、全的に無限である神と全体の無限でしかない宇宙の間に横たわる、一方が彫刻家だとすれば他方はその彫刻家の彫った作品だというぐらいに遠くかけ離れた彼我の格差であるが、加藤守通が指摘するとおり、その後の議論では頁を繰るほどに宇宙の格が高まっていき、最終的には神と宇宙がほぼ同一視されるまでに到る。 *8 中ほどあたりの章でブルーノは、宇宙という物体を構成する三つの要素を挙げている。あらゆるものに存在を与える一つの知性=「諸形相の付与者」としての、普遍的知性、あらゆるものを創りそれに形を与える形相原理=「諸形相の泉」としての、世界霊魂、そこからあらゆるものが創られ形を与えられる「諸形相の受皿」としての、無限の広がりをもつ質料である。 *9 このうち普遍的知性は、世界霊魂の具える一能力として、もともとそのなかに含まれるものだとされる。ブルーノが宇宙を丸ごとひとつの巨大な生き物 *10 *11 だとまで呼び称する所以は、宇宙における世界霊魂の遍在にある。加藤守通曰く、「宇宙とは、世界霊魂に浸透された、無限の広がりをもつ生の海なのである」。 *12 もっとも、世界霊魂が宇宙を充たしているさまは、水が現実の海を充たしているありかたとは趣を異にしている。

ブルーノは世界霊魂の存在形態に関して、それがある種のしかたで声に似ているということを言っている。声が「部屋全体と部屋の各部分に全体として存在して」おり、「たとえ千人の人々が居合わせようと、すべての人々によって全体として理解されるように」、 *13 世界霊魂は宇宙のいかなる部分にあっても全体として完全に存在するのだという。要するに世界霊魂は全体の無限ではなく全的に無限なありかたで、無限にひろがる質料のすみずみに遍く内包されているのである。世界霊魂と言葉の最高の意味での一体化を遂げた質料はもはや単なる諸形相の受皿ではなく、「現実性の泉」、「自然物の母」と呼び得るような、あらゆる形相を自らの胎内から産み出すことのできる能動的性質を、任意の一点において均しく帯びることになる。そのような質料をブルーノはそれ自体「神的なもの」 *14 だと評価する。最終章(第五対話)ではもはや神という言葉はほとんど使われなくなり、かつては神のものだとされていた属性がそっくりそのまま宇宙に冠せられるようになる。

No hay caminos, hay que caminarの初演前日に行われた武満徹との対談のなかでノーノは、「多くの中心が互いに重なり合い、影響し合うことで全体をなしているような」ジョルダーノ・ブルーノの空間をモデルとして、演奏会場の7箇所にオーケストラを分散配置する着想を得たという趣旨のことを述べていた。 *15 自覚なきブルーノ主義者が自覚的にブルーノについて語る事柄はせいぜいこの程度である。

No hay caminosは全篇がG音で(より正確にはG音を中心として四分音の間隔で並ぶ7音で)構成された音楽である。12とおりの選択肢のなかからノーノはなぜGを選んだのだろう?G音はイタリア語でsol、solは太陽soleにつうじる。ノーノのなかで実際にこの連想がはたらいていたことは、No hay caminos初期のスケッチにまさしくsol = soleの書き込みがあることによって確かめられる。 *16 No hay caminosの楽譜に多数個の音符で書き込まれているsolは、作品世界に鏤められたいくつもの太陽なのだ。と同時に、それらすべての星々には同じひとつのsol音が(水のように)満遍なく滲みわたってもいる。solは多数の個物として空間および時間に散在するとともに、一として遍在する――水のように、というよりはむしろ声のように、魂のように、作品世界のいかなる部分においても均しく全的に鳴り響く不変のsol音として。これはノーノが武満徹に向かって意識的に語っていた「ただの群島」の布置を遥かに凌駕する、ブルーノの無限宇宙のきわめて正確な音楽的表現である。

*1:ジョルダーノ・ブルーノ『無限、宇宙および諸世界について』、清水純一訳、岩波文庫、187頁

*2:同上、160頁

*3:同上、82頁

*4:シャルル・ペギー『希望の讃歌――第二徳の秘義の大門』、猿渡重達訳、中央出版社、372~373頁

*5:エルンスト・ユンガー「母音頌」、『言葉の秘密』、菅谷規矩雄訳、法政大学出版局、15頁

*6:中西夏之『大括弧 緩やかにみつめるためにいつまでも佇む、装置』、筑摩書房、89頁

*7:『無限、宇宙および諸世界について』、63~64頁

*8:加藤守通「第4部 ジョルダーノ・ブルーノ 第一章 世界霊魂と個人の魂――イタリア語著作を中心に」、『イタリア・ルネサンスの霊魂論』、三元社、182~215頁

*9:ブルーノ『原因・原理・一者について』、加藤守通訳、東信堂、117~118頁

*10:『無限、宇宙および諸世界について』、122頁

*11:『原因・原理・一者について』、9頁

*12:加藤守通 前掲論文、186頁

*13:『原因・原理・一者について』、94頁

*14:同上、162頁

*15:武満徹対談集『歌の翼、言葉の杖(TBSブリタニカ)』に収録

*16:Erik Esterbaurer (2011). Eine zone des Klangs und der Stille: Luigi Nonos Orchesterstück 2°) No hay caminos, hay que caminar.....Andrej Tarkowskij. Würzburg: Königshausen & Neumann, p. 77.

断ち切られない歌 後篇の上 4/9

メドゥーサの族

「音の海」とか「音の島」とか言ってるけれど、音というものはそもそも固体か液体かそれとも気体なんですかと問われれば、音は狭義には空気中を、広義には気体だったり液体だったり固体だったりするさまざまな媒体を伝播していく弾性波であるから、それ自体は別に固体でも液体でも気体でもないというのが現実的な答えである、が、ここで考えるべきはもちろん、音それ自体ではなく、人の頭のなかで鳴っている音の物理学である。イメージにおける音の三態。さすがに三態だと話がややこしくなるので、「水のような音」と「島のような音」の二者択一に単純化することにしよう。

- 島のような 一定の輪郭をもつ 剛体的な 図地の図のような 音

- 水のような 一定の輪郭をもたない 流体的な 図地の地のような 音

とおいたとき、イメージのなかに存在する音は常温常圧のもとでAとBのどちらが主流を占めるだろうか。答えは言うまでもない、Aである。

人間のイメージのなかで音に限らす万物が固化していく傾向は、ひょっとしたら人はメドゥーサの末裔なんじゃないかという合理的疑いが生じるほどにすこぶる強力なものである。灯火に群がる夏の蛾のごとく、人は形あるもののほうへと引き寄せられていく(正の走光性ならぬ正の走形性)。進むべき決まった道はないのに、ついつい道路に敷かれた白線の上を歩きたくなるのは、ものに揺るぎない輪郭を与えてくれる頼もしい線への愛着のなせる業に違いない。形あるものを、見つからなければでっちあげてでも求めてやまない心性は、万物流転の只中にあって個体として定まった形姿を得ることによりいっときこの世に存在している人間にとっての、広い意味における同朋愛のようなものなのかもしれない。

「このへんの空は、じつにふしぎだね」、サハラ砂漠の真ん中で、暮れなずむ空を見上げながらある人が言った――「ぼくはよく空を見ていると、それが何か堅固なものでできていて、その背後にあるものからぼくらを庇護してくれているような感じがする」。 *1

You know, the sky here’s very strange. I often have the sensation when I look at it that it’s a soid thing up there, protecting us from what’s behind.

荒川紘著『東と西の宇宙観(紀伊國屋書店)』やブラッカー・ローウェ編『古代の宇宙論(海鳴社)』によると、人間の見上げるまなざしの中で天空が石のように固化していく現象は、歴史をとおして洋の東西を問わず世界じゅうで認められる共通項である。近代科学が普及する前の人間界において、空がa solid thingであるということはポート・モレスビーの言葉と裏腹に少しもstrangeではなかったようだ。

古代中国を例に取ると、蓋天説と渾天説という二つの代表的な天空構造のモデルがある。両説とも空に固有の形があるという点では一致をみており、対立点はその具体的な形状に関してである。天円地方の思想を源とする初期の蓋天説は、開いた傘のような形状の丸くて平らな天が平らで四角い大地のはるか上の方に架かっているというものであった。いっぽうの渾天説では鶏卵のような形の宇宙を想定していて、黄身にあたる中心の位置に大地があり、天はその上を卵殻のように円く取り巻いている。中国では蓋天派と渾天派の蓋渾論争が数百年にわたって続いたが、渾天説のほうがもろもろの天文現象をよりよく説明できることから、6世紀ごろまでには渾天派の優勢勝ちでほぼ決着がついたようである。

ただその辺の仔細は今はあまり重要ではない。エジプト、シュメール、バビロニア、インド、ユダヤ、イスラム、スカンジナビア、ギリシア、西欧とよりどりみどりのケーススタディのなかから中国の例を取り上げたのは、上述の二大学説の陰に隠れて目立たないながらそれらとまったく毛並みの異なる第三の説が同時代に知られているからである。

その説、宣夜説の説くところはこうである――空が青く見えるのは、別にそれが青銅や碧玉で出来ているからではない。はるか遠くのほうの山々を眺めるとどれもみな青っぽく見えるのと同じ原理である。限りある存在である人間が限りないものを見はるかそうとして目が眩む、その際に生じる錯覚の色が青なのだ。見上げる空の青さは天を縁取る物体がまとっている膚の色を教えるものではなく、天が無限に高く遠く広がっていて涯がないことの証である。空に瞬く星々はその広大無辺な空間のなかを、何物にも根を下ろすことなくまちまちに遊動している――というわけで、宣夜説はジョルダーノ・ブルーノに千年以上先立つ、まごうことなき無限宇宙論なのである。 *2

どうやら人類のなかには、メドゥーサから幸運にも(不運にも?)邪眼を譲り受けることなく産まれてきた異端児が大昔から少数混ざっているようだ。大空を仰ぎ見て、大多数の人が「どのような縁に囲まれているのだろう?」 *3 と描線の引き方を思案しているところに、「どのような拡がりなのだろう?」 *4 と別の問いを発することのできる人。人間のなかの多数派を占めるメドゥーサ系の連中が凝固させてしまったものを、逆向きに相転移させることのできる稀な資質の持ち主である。

宣夜説の時代から千年余りの時を経たヨーロッパの頭上の空をめぐる、両陣営の言い分を聞き比べてみよう。ジョルダーノ・ブルーノの『無限、宇宙および諸世界について』の第五対話に登場する保守的知識人の代表者アルベルティーノは、ブルーノの代弁者フィロテオに向かって、世の常識をこう説いてみせる。

まず第一に、この世界の外には場所も時間も存在しえないということから始めましょう。第一天あるいは第一の天体というとき、それは我々からもっとも遠くにある第一動者を意味します。通常私たちが天と呼んでいるものは、この世界を限っている境界のことで、そこではすべてのものが、動かずに固定され安静であります。 *5

対するジョルダーノ・ブルーノの自己紹介の弁。

ごらんなさい。今あなたがたの前に立っているこのわたしこそ、大気を通り抜け天空を貫いた男なのです。星々の間を進み行き、宇宙の果てをもさらに越えて、天体の間に設定されていた、盲目で通俗的な哲学の用いる誤った数学によって描かれた架空の境界――第一の天界、第八の、第九の、第一○の、その他ありとあらゆるその架空の天体の架空の境界を打ち壊した男、それがわたしなのです。 *6

これはただ単に、地球を宇宙の中心とみなすか否かだけに起因する見解の食い違いではない。大空にすら輪郭を設けずには気が済まないような形への欲望、その有無によって両者は袂を分かっているのである。

Caminantes...Ayacuchoの空

ブルーノの詩を歌詞に据えたノーノのCaminantes...Ayacuchoでは、ブルーノが唾棄する天の「架空の境界」が、カトリック教会御用達の楽器であるオルガンによって再現されている。Christina Dollingerの本によると、ノーノはCaminantes...Ayacuchoのあの印象的なオルガンのドローンのことを、「あれは音域を限界づけるBilderrahmen、額縁なんだよ」とAndré Richardに語っていたそうである。 *7

No hay caminos, hay qua caminarがG音だけで、A Carlo ScarpaがCとSの二音だけで作られた曲だということはよく知られているが、Caminantes...Ayacuchoも基本的にA、B、C、G、Hの5音だけからなる音楽である(この制約にとらわれずさまざまな音高を自由に放浪していくのはアルト独唱とバスフルートの二人のソロイストのみ)。くだんの5音の由来については、Prometeoをはじめとする多くの後期作品にノーノが用いているscala enigmatica(主音Hの場合)の構成音ではないか、いや、Il canto sospesoをはじめとする多くの初期作品にノーノが用いているall interval row(A音ではじまる場合)から採ったものではないかなどいくつかの可能性が取り沙汰されていたが、ノーノのスケッチによるとどうやらもっと単純に、Giordano BrunoとAyacuchoから来ているらしい。この5音をノーノはC-GとA-B-Hの二組に分ける。そして、C-Gの下にvuoto(=void)と書き添えている。 *8 かたや果てしない宇宙空間を連想させるひろびろとした空虚5度の2音、かたや地上に生きる者の重力に縛られた鈍重な歩みのごとく半音の歩幅でゴニョゴニョと蠢く3音という、天と地の対比である。

管楽器、弦楽器と異なりオルガンには微分音が用いられないため、オルガンがとりうる音のレパートリーは文字どおり上記の5音に限られる。さらにノーノはオルガンに関して、

- G-CとA-B-Hの二組の音を混ぜて使用しない

- 別のオクターブに属する音を同時に鳴らさない

の二つのルールを厳格に適用しているため、オルガンが一度に出すことのできるピッチは、最大でも3つまでである。Caminantes...Ayacuchoのオルガンがこのたいへん厳しい制約のもとで担っているのは、ドローン発生装置としての役割である。単音(8回、計71小節)、2音(14回、計132小節)、もしくは3音(4回、計34小節)からなる、5~14小節にまたがる一定ピッチの持続音、それがこの作品でオルガンが発する音のすべてである。 *9

全324小節からなる楽曲の4分の3近い237小節で鳴り響くこの平坦な持続音を、いつものように「海」と呼びたいところだが、実際のところそれは、ノーノの作品のなかにたびたびひらけてくる音の海の眺めとは明らかに異質な特徴を具えた、たいへん風変わりな海である。微分音を出せないという標準的なオルガンの構造上の制約ゆえに、ノーノの海を特徴づける微細なピッチの揺動が生じる余地が封じられているということがひとつ。ノーノの海の海水面を波立たせるもうひとつの大きな要因はダイナミクスの変化(ダイナミクスの変化に付随して生起するもろもろの微細な音現象を含む)であるが、こちらのほうもつねに一定の、pppppに保たれている。結果としてオルガンのドローンは、初夏の夜に聞こえてくるクビキリギスの鳴き声のように単調で起伏のない、前代未聞のMare Tranquillitatisの相貌を帯びることになる。

ではこの海?が額縁と呼ばれる所以はどこにあるのか。作中のオルガンの音域の分布を小節数で表したヒストグラムに答えを探してみよう。

みてのとおり、音域は高音と低音に二極化の傾向――高音側に大きく偏っているが――を示している。c5-h5とC1-H1は、初演の行われたミュンヘンのコンサートホールに設置されているオルガンの、それぞれ最高音域と最低音域であった。オルガンに関するノーノの構想メモにはakuto、bassoの文字(「鋭い、高い」の意味のイタリア語アクートの綴りはふつうacutoだがノーノはよくakutoという書き方をする)が書かれていて、当初から使用する音を高低の両極端に分かつ意図があったことがうかがわれる。 *10 要するに「額縁」の語は、オルガンのか細い響きがつくる薄い被膜が音響空間の上方と下方に張られて作品世界をすっぽり包んでいるという状況を指しての言葉とみられるのである。

なお、先に述べた二組の音群の性格的対比から、地の音A-B-Hが低音域に、天空の音C-Gが高音域に配されている布置を漠然と想像しがちになるけれども、このような対応づけまったく認められない。Caminantes...Ayacuchoのラストシーン、adtolle *11 の歌声に促されて仰ぎ見る空に架かるオルガンの天蓋は、a5(296~300小節)→a5、b5(301~305小節)→a5、b5、h5(306~310小節)→b5、h5(311~315小節)→h5(316~最終324小節)と推移する。 *12 h5が全曲の至高点(至高天)である。天の遥かな高みに境界線を引いたのがそもそも誰だったのかを思い出してみれば、それが地上由来の3音を材料に造られていることを訝しがる道理はないだろう。

*1:ポール・ボウルズ『シェルタリング・スカイ』、大久保康雄訳、新潮文庫、134頁

*2:ジョセフ・ニーダム「中国初期の宇宙論」、矢島祐利・矢島文夫訳、『古代の宇宙論』、海鳴社

*3:ブルーノ『無限、宇宙および諸世界について』、清水純一訳、岩波文庫、43頁

*4:同上

*5:『無限、宇宙および諸世界について』、213頁

*6:ブルーノ『聖灰日の晩餐』より。フランセス・イエイツ『ジョルダーノ・ブルーノとヘルメス教の伝統』、前野佳彦訳、工作舎、351頁

*7:Christina Dollinger (2012). Unendlicher raum - zeitloser Augenblick: Luigi Nono: >>Das atmende Klarsein<< und >>1° Caminantes.....Ayacucho<<. Saarbrcken:Pfau, p. 116

*8:Ibid., p. 114-115.

*9:Ibid., p. 116-118.

*10:Ibid., p. 116.

*11:adtolleの語は、ブルーノの詩の最終行の神への呼びかけのなかに出てくる。adtolle in clarum, noster Olimpe, Iovem.「われらがオリンポスの神よ、澄み渡った天に頭を持ち上げよ(加藤守通訳)」、それを人間の言葉に変換すれば、「空を見上げよ」と読むことができる。見上げる視線は横たわるものの視線であり、つまりは有限者の生のはじまりと終わりを縁取る視線である。

*12:Dollinger (2012), p. 117.

断ち切られない歌 後篇の上 5/9

ゴーン

人間のメドゥーサっぽいところが視覚だけではなく聴覚にも及んでいることを確認するために、頭のなかで鐘の音を鳴らしてみる。

ゴーン ゴーン ゴーン キーン コーン カーン

これは和風の鐘の音。英語圏だと多少表記が変わってDing Dong...になる。ドイツやフランスでも同様らしい。イタリアやスペインではDin Don、オランダではBim Bom……と、お国は変われどいつでも必ず決まり事のようにケツにくっついている「ン」や「ng」や「n」や「m」、これこそは、人類の性とも言うべき形への憧憬がつくりだした、音と沈黙の「架空の境界」である。

Risonanze errantiの曲中で何度となく強打されるクロタルの音に耳を澄ましてみれば分かるように、本当の鐘の音は決して「チーン」などと鳴ったりはしないものである。クロタルを一発、強く叩く。するとまず聞こえてくるのは<t

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

音と沈黙を截然と区切る「ン」だとか「ng」のような境界線はどこにも見当たらない。現実の打撃音は、先端部のごく小さな堅い核から余韻という名の不定形な水分を大量に滲み出させて、なにか彗星を彷彿とさせるような、甚だ糢糊曖昧とした形状をなしている。人間のイメージの世界への入国審査で槍玉にあがるのはそこである。液体を垂れ流し状態のこんなだらしない恰好で我が国をウロウロされては困るということで、沈黙のほうへの音の分泌をある時点で完全に遮断するストッパーがあてがわれる。

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

その余は無いものとしてバッサリ切り捨てるとしよう。

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

こうしてtとnの固い枠のなかに水が封じ込められて輪郭が一意に固定され、「ひとつの音」としての確たる身分証明を鐘の音が獲得した時点で、はじめて入国許可がおりることになる。こんな案配で、見たものだけでは飽き足らず、聞いたものまでメドゥーサ譲りの魔法で片端から固化させてしまうものだから、人間の知覚世界(ただし一部例外は除く)は四季をつうじてそれは深刻な水不足に苛まれているのである(その一方で、記憶のなかのものが押しなべて水気を孕んでいるように感じられるのは、忘却がものを次第に溶かしていくからだろうか)。

「ただし一部例外を除く」。その例外が、ヴェネツィアの鐘の音を語るノーノである。なんたるアマノジャクぶりだろうか。架空の輪郭線の付与によってゴーン、ゴーン、ゴーンとn個の独立した音の島へ固化を遂げていくはずの鐘の音が、ノーノのなかではあろうことか、ゴーンのンどころかゴの音すら聞き取り得ないひとつづきの音の海へと溶解してしまっているというのだから。この目くるめく「魔術」のカラクリがヴェネツィアの空間構造だけで説明のつくものだとは正直信じがたい。ヴェネツィアの空間が具える資質と、ヴェネツィアの音を聞いているノーノ自身の資質、その両者が相俟った協同作業の賜物とみるのが妥当である。凡百の人間の思いもよらぬところに潮騒を聞き取るノーノの耳のなかでは、凡百の人間とまったく逆向きに現実が歪んでいく現象が発生しているに違いない。おそらくノーノは、メドゥーサとは別の非常に希少な怪物から魔法を継承しているのである。その怪物の名はアンチ・メドゥーサ。見たもの、聞いたものを水のように液化させる異端の魔術の使い手。

最終的な結果からみれば確かにそのとおり、「液化」である。だが、そこに到るまでの作用機序をいますこし詳しく吟味してみよう。

- ノーノの耳が聞くヴェネツィアの鐘の音は、凡百のメドゥーサ系の人間の基準からすればいくらなんでも融けすぎである。

- 融けすぎの原因は、音の混ざりすぎ。

- 混ざりすぎの原因は、音の反射しすぎ。←現実の歪みは直接にはここに生じている。

ヴェネツィアの音を語るノーノの発言を聞くたびに私が抱く素朴な感想は、「しかしそんなに反射すっかなあ」である。島の内部に縦横に張り巡らされた小運河のほとりならまだしも、「ノーノのヴェネツィア」の中心部にあたるこのジュデッカ運河のような、

※ザッテレの岸辺に立つノーノの生家正面から見た眺め

いかにも海の辺らしい平坦でひらけた空間において、音が水のように溶けてしまうほどに混ざり合ってしまうほどの多数回にわたる複雑な反射が生じるということは、少なくとも現実世界では少々考えづらいことである。ノーノのイメージの世界にだけ通用する独自の物理学がはたらいている。たとえば尾形亀之助の詩の世界のなかでは現実世界と異なり夕陽は低い窪みに溜まる、それと似たようなものである。ノーノはあたかもそこが海洋都市にあるまじき起伏に富み、複雑に入り組んでいて、発せられた音が乱反射を繰り返すのに理想的な環境であるかのような体で、ヴェネツィアの空間を語っている。どうやらノーノが駆使しているイメージの魔法は、ヴェネツィアの音そのものに直接向けられるのではなく、ヴェネツィアの街の形を定めている石や煉瓦や海面に作用し、それらもろもろの辺の反射特性を大幅に高めて超反射面へと変貌させる強化系の特殊能力であるらしい。音が融けてしまうのは、イメージのなかでヴェネツィアの街が過剰に堅くなり、立体化したことの反作用である。

別の言い方をしよう。抑えがたい海への渇望を癒すがために、ノーノは水辺に直接歩んでいくのではなく、その場でイメージのなかに船を建造する。「船」とは人間が海を渉っていくのに必要とされる堅く立体的な構造物の総称である。サン・ロレンツォ教会に設営されたPrometeoの演奏空間はまさにそれを具現化したものだ。教会の内部に据えられた木製の巨大な構造物は意図的に船を模したものであるが、Lydia Jeschkeが指摘しているとおり、 *1 船は古くから教会のシンボルでもある。「『教会』の小単位となる個々の教会の建物もまた船であり、信者たちはひっくり返した船にほかならない身廊の下に集うべく招かれている。穹窿は船底であり、後陣は船首、正面は船尾である」。 *2 だから、実はここには材質の異なる二艘の船がある、石造りの堅い「我信ず(クレド)」の船と、木製の軽くて可塑的な「聞け(アスコルタ)」の船と。石の船と木の船は合わせ鏡のように並び立ち、複雑に相互作用する反響体として機能することになる。

二艘の船の並立が産み出す音響空間についてHans Peter Hallerが所見を述べている。 *3 まず木の船の内部で小さな音を発してみる。音の質感は比較的乾いていて(relativ trocken)、定位も容易である。そこで音量をやや上げていくと、ユダヤの仮庵のように到るところ隙き間だらけの木の船から音が漏れ出し、外側の堅牢な石の船にぶつかって反響するようになる(堅い石は音をよく反射する)。木の船の中で鳴っている乾いた音に外から流れ込んできた反響音が入り混じり、音像が一変する。具体的にどう音が変化するのかについてHallerは明記していないが、要はtrockenではなくなる、水気を孕んでくるのである。その水分は、カトリックの信仰のごとくに堅く揺るぎない石の関与なくして生じることはなかった。

「船の形体は必然的に海を目ざす」 *4 ものであるから、ただ船を建造するだけでもおのずと行く手に汐の香はたちのぼってくるものだ。反射面の集合体としての船はそこからもう一段進んで、「自らが航行する海を自らが産み出す船」という、いっそう過激な船の存在形態を表している。海のあるところに船が浮かぶのではなく、船のあるところに海が生じるのだ。ノーノが造る船は海をその胎内に孕んでいるマザーシップである。

ひとつの音

他人の頭のなかを直接覗き見ることはできないので、自分以外の人間のイメージのなかで音がどのような存在形態をとっているかは、外に表われているもろもろの指標を手がかりとして間接的に推し量るほかない。「ひとつの音」という言葉は、そのなかでも特に信頼性の高い指標である。

ひとつの音。ありふれた言葉。誰もが当たり前のように使う表現。たとえば、「私は沈黙と測りあえるほどに強い、一つの音に至りたい」。 *5 だが、ちょっとひっかかるものがある。ひとつの音?ひとつ?これは英訳するとすればやはりa soundになるのだろうが、音というものはa sound, two sounds, three sounds......と数えられるようなものだったんだろうか。

ひとつの音、と口にしている人の頭のなかで鳴っている音を想像してみる。もし仮にそれが、「海」に喩えられるようなすっかり溶けきった状態の音だったとしたら、まずこういう言い方にはならないだろう。人はおもむろに海の一角を指さして、「そこにあるひとつの水が」などとは言ったりしないものである。「ひとつの」と形容されるような音は、海よりは、その海の上に点在する個々の島にずっとよく似た姿をしているに違いない。ところで、「私は沈黙と測りあえるほどに強い、一つの音に至りたい」という先の例文から明らかに読み取れるのは、その島のごとき「ひとつの音」なるものこそが、人間の作為の手垢に汚されていない、純粋な、ありのままの音の姿だという含意である。

ノーノもときどき「ひとつの音」と言うことがある。ただしノーノはこの言葉を、ひとつの音ってのは言うほど「ひとつ」じゃないよね、という文脈で主に用いる。といっても、ひとつの音とみられるものは実は複数の部分音からなる複合体で云々とかいう、例のよくある話ではない。ノーノが指摘しているのはもっと深刻な事態である。

... anche se la "base" è unica - mettiamo un Do - il suono diventa sempre continuamente un "altro Do" perché è impossibile mantenere fisso e stabile un suono dato in quanto la qualità, le "parziali", gli armonici più alti, cambiano continuamente. *6

*

たとえ基音が一つであったとしても ――「ド」であるとしましょう――その音はたえず、不断に、「別のド」になるのです。というのも、音の質、部分音、高次の倍音は不断に変化していく以上、問題の音を固定し安定的に保つことは不可能だからです。

音は水のように絶え間なく揺れ動き、刻々と変動していくものなので、そもそも「ひとつの音」の輪郭を画定することなどハナからできない相談だということである。こうしたエピソードひとつとってみても、ノーノのイメージの世界はじつに「みずみず」しい(文字通りの意味で)。さすがは海の作曲家だと思う。

*1:Lydia Jeschke (1997). Prometeo: Geschichtskonzeptionen in Luigi Nonos Hörtragödie. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, p. 206.

*2:ミシェル・フイエ『キリスト教シンボル事典(文庫クセジュ)』、武藤剛史訳、白水社、150頁

*3:Hans Peter Haller (1995). Das Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Stiftung des Südwestfunks Freiburg 1971-1989: Die Erforschung der Elektronischen Klangumformung und ihre Geschiche Band 2. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, p. 174.

*4:桑原徹『要素』、書肆山田、24頁

*5:武満徹「一つの音」、『音、沈黙と測りあえるほどに(新潮社)』所収

*6:Luigi Nono (1985) Altre possibilità di ascolto.

断ち切られない歌 後篇の上 6/9

ノーノが一度だけ来日した折(1987年)に一度だけひらかれた講演(12月1日)の内容は、これまでに何度も引用したことがある。その講演は、水声社から出ている『現代音楽のポリティックス』という本に収められている。ノーノを含めた5人の作曲家(クリスチャン・ウォルフ、ジャン=クロード・エロワ、ヴィンコ・グロボカール、近藤譲、ルイジ・ノーノ)の講演録。この本を、人間が抱く音のイメージのサンプル集として読んでみよう(標本数=5。全員作曲家なので母集団からの無作為抽出とは言いがたいが)。

メドゥーサとアンチ・メドゥーサという二体の怪物を召喚して、一本の軸の右端と左端に陣取ってもらう。右側、メドゥーサの魔法にかかって石のように固化した音。左側、アンチ・メドゥーサの魔法にかかって水のように液化した音。

液化 ―――――― 固化

右にいけばいくほど「ひとつの音」が容易に認識できるようになり、左にいけばいくほどどれが「ひとつの音」なんだか定かでなくなる。さて、この座標軸の上に5人を配置するとすれば、両端はただちに決まる。左のはしっこにジャン=クロード・エロワ、右のはしっこに近藤譲。

エロワの音

エロワの講演では、下の例のように非西欧圏のさまざまな音楽(主に声楽)をソナグラフにかけ得られた周波数分布の時間的変化の図(スペクトログラム)が紹介されていく。

全部で24種類のスペクトログラムの実例を次々に示しながらエロワが懇々と説いているのは、これらの音楽が細部においていかに多種多様な動きに満ち溢れているか、そしてその動的な多様性を記述するのに、音符という「点のような個物」 *1 をつかった西欧式の記譜法がいかに不向きであるかの二点である。

(……)例えばヨーロッパでは、どちらかと言えば、音を一定の高さに保ち、一定の固定されたレヴェルに分類する傾向がありますが、南インドでは、ヴァイオリンでも、ある音を出した後、そこにとどまらずにその周囲をたゆたい、過剰な程の装飾が行なわれるわけで、しかもその装飾の過剰さは声の装飾の過剰さに呼応しています。ヨーロッパでは中世以降、音はいわばひとつの点とも言うべきものになっていきます――記譜法の確立はそうした状況に対応しています――。ある音が持続する場合、その音は一定の高さに保持されます。音符という概念は、音を点ないし点の保続として捉える音響観に通じます。そしてそのような音響観からすれば、今のようなインドの音楽を聴くと、ある音が持続するというのではなく、ひとつの音の周縁での微妙な揺れ動きとして、いわば散歩のようなものとして感じられます。ヨーロッパとインドでは、音に対する態度がひじょうに違うのです。 *2

音は不断に動いている、という認識のもとで、「ひとつの音」の自明性までもがゆらゆらと揺れ動き出すのは自然の成行だ。

旋律はきわめて単純なのですが、しかしそれは微細な変化に満ち満ちていて、ひとつの音が続くうちにも、厳密には、それは固定した状態にはけっしてとどまらず、音のドラマトゥルギーといったものが感じられます。 *3

上に掲げたスペクトログラムをもう一度眺めてみる。さて、この10秒ほどの旋律はいくつの音でできているでしょうかと聞かれても、にわかには答えられない。よくよく考えてみても、やっぱり答えられない。よくよく聴いてみれば、いよいよなおさら答えられない。

スペクトログラムの下には一応参考のために五線譜も付されてはいる。もっとも、音符による通常の点描的記譜法は放棄されていて、代わりに旋律を連続的な曲線で描くやり方がとられている。複雑な部分音構成を一本の線に集約しているわけだから、これだけでも相当な簡略化であるが、北アフリカのモーリタニアの歌の例だと、あまりにも音の揺れ動きが激しいため、音高を一意に定めることも場合によっては難しくなるという。旋律線をなぞることすら覚束ないようなものを力ずくでn個の音符に分割しようとすれば、割り切れない(つまり分節という操作を受け付けない)余りが生じることは避けられない。その余っている部分が音の孕んでいる水分である。非西欧圏に生息する音楽的オタマジャクシは、オタマジャクシにふさわしく水のなかを泳いでいるわけだ。

講演の最後にエロワがふれているのは、「それに引き換えどうしてわが軍は」という問題である。わがヨーロッパの音楽はどうしてああも対蹠的に、静的で点的な性格を概して帯びているのか。その理由をエロワは西欧文化の基底に横たわる教会の影響力に求めている。

本質的にピューリタンな西欧の教会における声のモデルは天使の声であり、それが純音のイメージに結びついたのではないでしょうか?そのように、西欧音楽の基底には教会があり、教会が行なった音の純化があって、音の純化は同時に非・感覚化、脱・官能化であり、純粋な音を聴いていると飽きてきて、仕方なく音を一点から一点へと変えていくようになりました。そうしないと、何の変化も生じないからです。聴覚的には、ある音からある音への移動を聴くことになり、音と音との間隔、つまり音程が重要な関心事となり、その分だけ音それ自体の価値が軽視されていきました。 *4

エロワが話していることは、使用している機器にしても、そこから得られた知見にしても、ノーノがフライブルクのEXPERIMENTALSTUDIOにおいてソノスコープを使って体験したことに酷似している。ノーノ風に言えば、エロワは非西欧圏の音楽にsuono mobile(動いている音)を発見したのである。教会を意識したエロワの比較文化モデルのノーノ版にあたるのが、クレド(我信ず)の精神に発するカトリックのグレゴリオ聖歌と、アスコルタ(聞け)の精神に発するユダヤのシナゴーグの歌の、静と動の対である。クレドとアスコルタの対比ならノーノはPrometeo初演前の1984年春に行われたカッチャーリとの対談 *5 で既に話しているし、グレゴリオ聖歌とシナゴーグの歌の対比は少なくとも1983年初演のGuai ai gelidi mostriの時点でノーノの意識に上っている。 *6 しかしこの両者の紐づけが確立したのは、1986年のエドモン・ジャベスとの対話をとおしてではなかったかと思う。 *7 ジャベスの啓示以降、このネタはノーノが事あるごとに披露する十八番のひとつになった。1986年12月19日のWerner Lindenとの対話のなかでは、ありがたいことに2種類の歌の違いを分かりやすく絵に描いて説明してくれている。 *8

※上はノーノが描いた絵そのものではなく、Lindenが記憶をもとにノーノの絵を再現したもの

一瞥してこの両者は成分組成が異なっているようにみえる。では下側のシナゴーグの歌にあって、上側のグレゴリオ聖歌にないものはなにか。「水」のひとことですべて説明がつきそうだ。これは石段と波のうねりの違いである。

そう言い切ってしまった直後にいまいちど考えを改める。いや、水分の有無と言うのは適切ではないな、治水対策の有無と言うべきだろう。たとえば人間。御存知のとおりヒトの体の半分以上は水からなっているので、向こうのほうから歩いてくる誰かを四捨五入の原理にしたがって「あ、水だ」と呼ぶこともできるはずだ。ところが現実には一向にそう見えないのは、人体の過半を占める水の気配が周到に抑圧されているからである。言語。エルンスト・ユンガー曰く、語は子音と母音の合成であり、母音(という水分)を子音のかたい甲皮で捕えることによって、人間が自在にハンドリング可能な対象物としての単語(a word)になる。言語化とは一種の固化のようにもみえるが、個々の単語の内部にはじつは潤沢な水分が潜在していて、戦場のような特殊な条件下で「子音が焼きつくされる」 *9 とその水があたり一面に滲み出してくる。鐘の音。人間のイメージのなかで生じる鐘の音の固化は脱水処理ではない。余韻の水分......iiiiiiiii......をtとnの子音の殻で囲って封じ込めた結果(tiiiiiiiiiiin)である。ユンガーの言語の場合とまったく同じ。固化は文字どおり「表面的」な現象である。カトリックの堅い信仰の歌が、表面を覆う強固な皮殻の内部に水をふんだんに湛えているということはだから十分にあリ得る――いや、そうに違いない。無限の似姿のように水は遍在し、ただその存在様式が顕在化したり潜在化したりして、まちまちに変化していくのである。

*1:ブルーノ『原因・原理・一者について』、加藤守通訳、東信堂、94頁

*2:ジャン=クロード・エロワ「東洋の声=道」、笠羽映子訳、『現代音楽のポリティックス』、水声社、114~116頁

*3:同上、118頁

*4:同上、128~129頁

*5:Conversazione tra Luigi Nono e Massimo Cacciari raccolta da Michele Bertaggia (1984).

*6:Andrea Cremaschi (2005). Parola-suono-silenzio: Guai ai gelidi mostri di Luigi Nono. In: Cremaschi, A. & Francesco, G. (eds.) Il suono trasparente. Analisi di opere con live electronics. Rivista di Analisi e Teoria Musicale. Periodico dell’Associazione Gruppo di Analisi e Teoria Musicale (GATM) 2: 35-68. という論文に詳しく書かれていそうだが、Abstractしか読んだことがない。

*7:Un'autobiografia dell'autore raccontata da Enzo Restagno (1987), p. 52-53.

*8:Werner Linden (1989). Luigi Nonos Weg zum Streichquartett: Vergleichende Analysen zu seinen Kompositionen Liebeslied, .....sofferte onde serene.... Fragmente-Stille, An Diotima. Kassel: Bärenreiter, p. 256-257.